On a few technology conversations in Berlin

다음은 베를린에 큐레이토리얼 연구를 위해 체류하는 중, 인공지능 기술, 혹은 기술 담론과 마주한 몇가지 행사를 리뷰한 것이다. (2023년 7-8월 시점)

최근 디렉터가 바뀌면서 기관의 전체적인 방향성이 바뀐 것으로 알려진 Haus der Kulturen der Welt에서 7월말에 열린 AI: Ancestral Immediacies, Technologies of Making the Past Present (link) 로 부터 시작한다. 3일간 열린 이 프로그램은 과거로부터 연결된 시간성과 지성에 강력한 무게를 두고 인공지능 기술을 돌아본다. 특히 제목인 Ancestral 에서 알 수 있듯이, 과거의 시간에 쌓여온 여러 지능, 기술, 의식(ritual),정신성(spirituality)에 중점을 두고 있다.

서양의 주류 예술씬이 본격적으로 탈식민주의적 방향을 틀며 자주 쓰이는 Ancestral이라는 단어는 한국어로 번역하기 쉽지 않다. 문자 그대로라면 ‘조상’이나 ‘선조’로 번역될 것이지만, 한국어에서 주는 마치 ‘모셔야 할 것 같은 대상’으로서의 어감이 영어에서는 느껴지지 않아 단지 이 앞의 시간을 살았던 사람들과 그 지성을 지칭하는 대상으로 번역하고자 한다면 다른 의역이 필요하다. 전체적으로 이 프로그램은 한국인에게는 조금 생경한 부분이 있었는데, 그 이유 중 하나가 이 Ancestral이라는 단어의 번역에 숨어있다는 생각이 든다. 서양이 축적해온 지능, 지식을 다른 복수체 (plural bodies)를 통해 돌아보자고 하는 이 프로그램의 목적은 HKW 에서 동시에 진행되고 있던 O Quilombismo 전시 (link) 와도 관련이 있다. 이 전시는 아프리카와 남미 등 글로벌 사우스(global south)의 문화와 투쟁을 적극적으로 소개하는 탈식민주의적 전시이다. 이러한 입장에서 Ancestral을 바라보는 것은 그간 약탈과 추출의 대상이었던 문화를 다시 바라보는 것이고, AI또한 그 확장 안에서 읽으려는 시도이므로, 한국의 ‘조상’과는 무척 다르다.

한국의 문맥에서 보기에 새로운 부분은 물론 이것 뿐만이 아니다. 이 프로그램은 노동 등 인공지능 기술이 봉착한 오염된 부분을 적극적으로 다루고 있으면서도 동시에 이 문제를 해석하는 방향성을 ‘정신적 지성’에 두고 있다. 비기술적인 관점을 포괄하며, 비물질적인 불확실성과 인간이 축적해온 또 다른 형태의 설명 불가능한 지능과 지식을 전면에 내세워 지금 일어나는 인공지능 광풍을 설명한다. 가장 효과적으로 인공지능에 대한 대화하기 위해서는 (또한 탈식민주의도 잃지 않으면서) 정신적 지성이라는 측면이 중요한 역할을 한다고 본 것이다. 반대로 서양, 특히 미국의 기술과 문화를 전면적으로 수용하며 주류로 편입시킨 한국의 기술씬에서 보기에 ‘조상과 정신’이란 다소 동떨어진 개념일 수도 있다. 특히 애초에 서양의 철학이 주장해온 몸과 정신, 둘은 다른 것이다라는 개념이 한국에서는 지배적이지 않기 때문에 인공지능 기술의 누구보다 충실한 관객이자 열혈 소비자인 한국의 입장에선 어딘가 낭만주의적으로 들리는 면이 있다.

3주 뒤, 독일에서 리미니 프로토콜로 알려진 연출가 슈테판 카에기(Stefan Kaegi)와 스위스 로잔의 Vidy-Lausanne 극장의 캐롤라인 바르노(Caroline Barneaud)가 공동 연출한 Shared landscape (link)공연이 열린다.

베를린 시내에서 한시간 정도 떨어진 Waldschule Hangelsberg 숲에서 열린 이 공연은 약 7시간이 걸리는 야외의 장소 특정형 공연이다. 두 연출가는 환경과 그와 관련한 생태, 감각, 예술의 방식에 대해 이야기하기 위해 홈그라운드인 극장을 적극 떠난다. 숲 속을 헤매고 걸으면서 마주치는 단편적인 공연들은 여러 아티스트들이 만든 인위적인 풍경들이다. 트랙터를 운전하며 등장한 농부와 행동 생태학자의 대화를 듣기도 하고, 연주자들이 숲 틈에 숨어 간헐적으로 소리를 들려주기도 한다. 바이노럴(Binaural) 기술로 구현한 입체적인 소리를 누워서 듣기도 하고, 장애를 가진 신체를 현재의 풍경에 투영하기도 한다.

환경과 생태에 대한 종합적인 경험을 제공하고자 하는 이번 공연에서 Begüm Erciyas & Daniel Kötter는 광산 추출이 일어나고 있는 구체적인 구역을 짚어 이야기한다. 이들은 군사 영상 촬영 기법을 이용해서 VR을 쓴 현재 관객이 있는 위치에서 25미터까지 수직으로 올라가는 시점을 보여준다. 숲에 땅을 디디고 있으면서 (군사) 기술의 도움으로 인간이 볼 수 없는 시점을 보게 하는 이 작품은 처음부터 끝까지 기술의 아이러니를 느끼게 한다. 구글 위성뷰와 같은 조감(bird-eye view)은 어디까지 갈지 모르는 광활한 시각을 구현한다. 자신이 서있는 곳으로 부터 천천히 수직으로 올라가기 때문에 관객은 불안과 흥분을 느끼지만 곧 땅이 하늘보다 멀게 느껴질 정도로 숲 위까지 올라가다 보면 해방감 보다는 넓은 풍경의 답답한 숨막힘을 느끼게 된다. 이 공연에서 다뤄진 기술은 생태 풍경과 직접적으로 엮여 모순의 양극을 오가는 기술 나름의 풍경을 제시했다.

2주 뒤, 최근 역시 탈식민주의 태도에 앞서고 있는 기관인 그로피우스 바우(Gropius Bau)에서 Missing Data, Cleaning Data, Leaving Data (link) 가 열렸다. Ether’s Bloom: A Programme on Artificial Intelligence의 일부로 열린 토크 프로그램으로, 작품을 출품하고 있는 미미 오누오하 (Mimi Ọnụọha) 와 엘리사 지아르디나 파파 (Elisa Giardina Papa) 두 작가의 발표와 대화로 진행되었다. Ether’s Bloom은 인공지능의 유토피아적 시적 가능성을 탐구하는 프로그램으로, 이 토크는 이 프로그램의 포문을 알리는 행사 중 하나다. 두 작가의 전시 작품은 둘 다 크게 기술이 가지는 연결성에 주목하며 확장되는데, 미미 오누오하는 인터넷의 물질성을 파헤치며 역사와 식민주의를 언급하고, 엘리사 기아르디나 파파는 ‘케어’ 개념을 중심으로 온라인 서비스와 데이터 청소 뒤에 숨은 노동을 페미니즘과 윤리적 가치의 입장에서 그린다. 다만 그로피우스 바우가 앞으로 어떻게 이 AI연구 플랫폼을 운영해 나갈지는 잘 보이지 않는다. 유토피아의 시적 가능성을 표방하고 있지만, 이미 유토피아에 대해서 논의하는 것 자체에 가능성이 있다고 보기 어렵기 때문이다. 상상력의 실험이라는 면에서는 예술적 가치가 있을지 모르지만, 기술과 기술을 소유한 소수의 기업가들에게 마치 식민지배를 당하고 있다고 보는 나의 입장에서는 때늦은 혹은 더이상 유효하지 않은 질문처럼 보였다. 무엇을 위해 이 가능성을 탐구해야 하는지 실마리가 보이지 않지만 어쩌면 프로그램이 진행될 수록 기술의 예술적 가치를 찾겠다는 것 이외에 다른 관점이 있을지도 모른다.

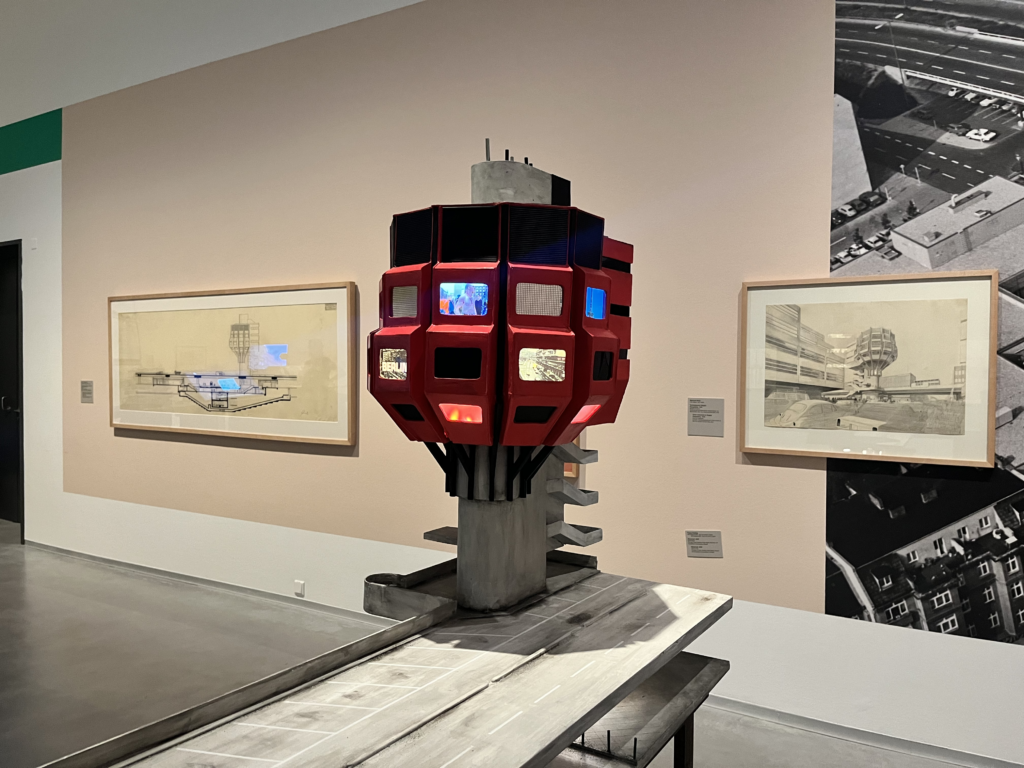

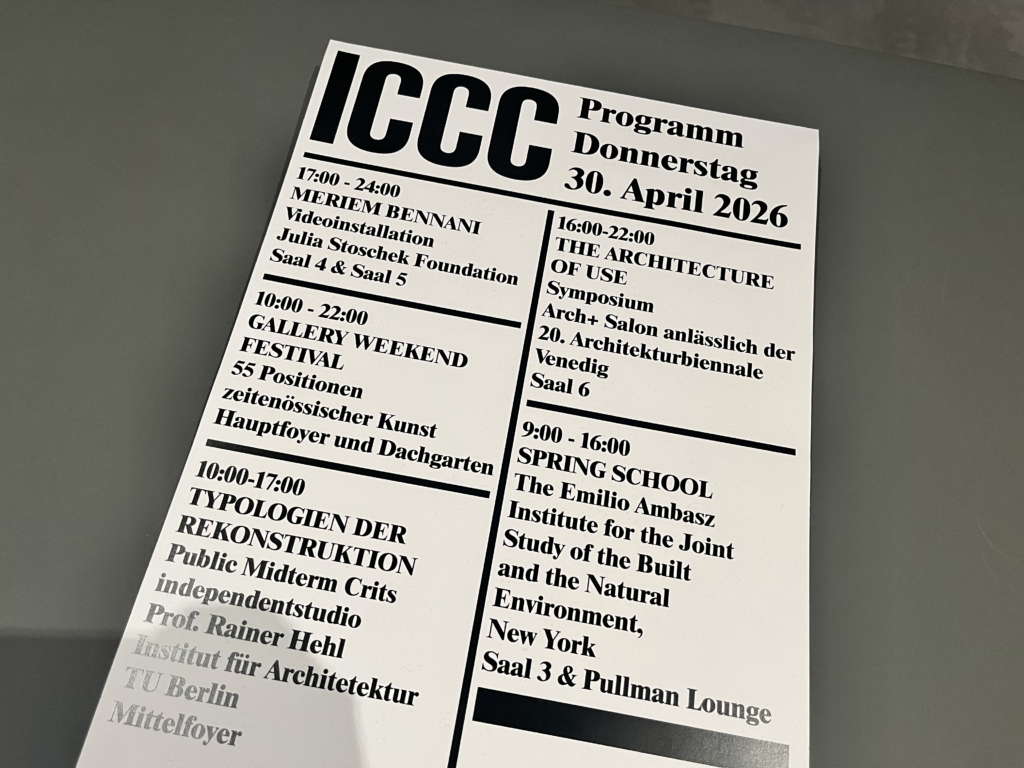

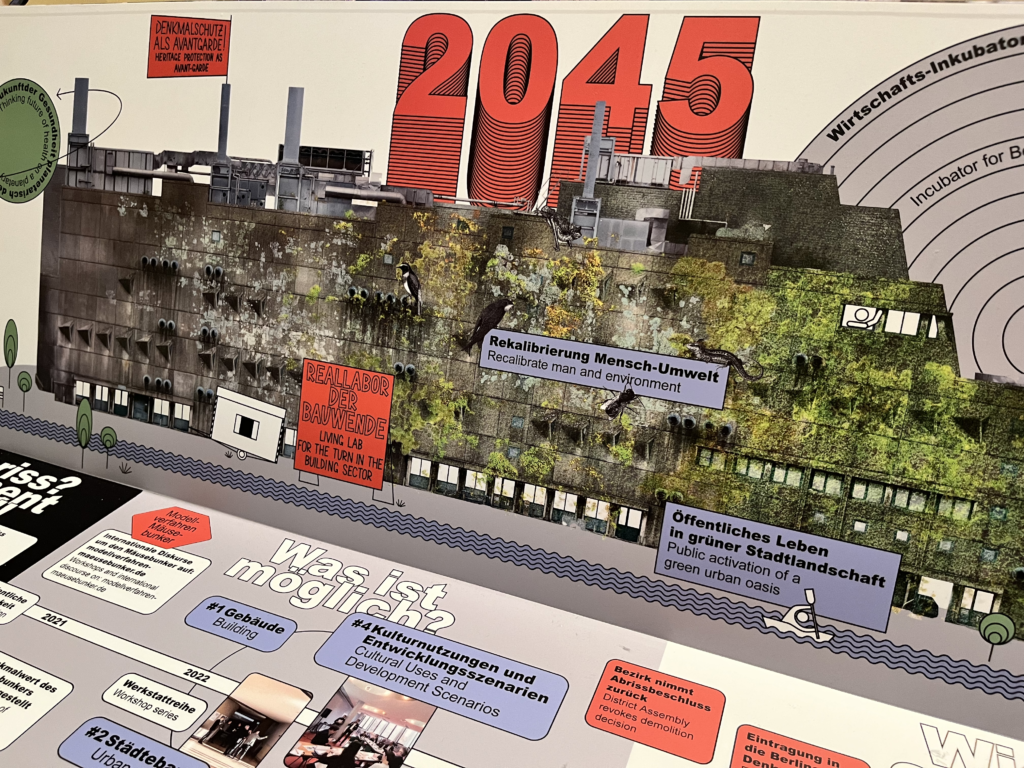

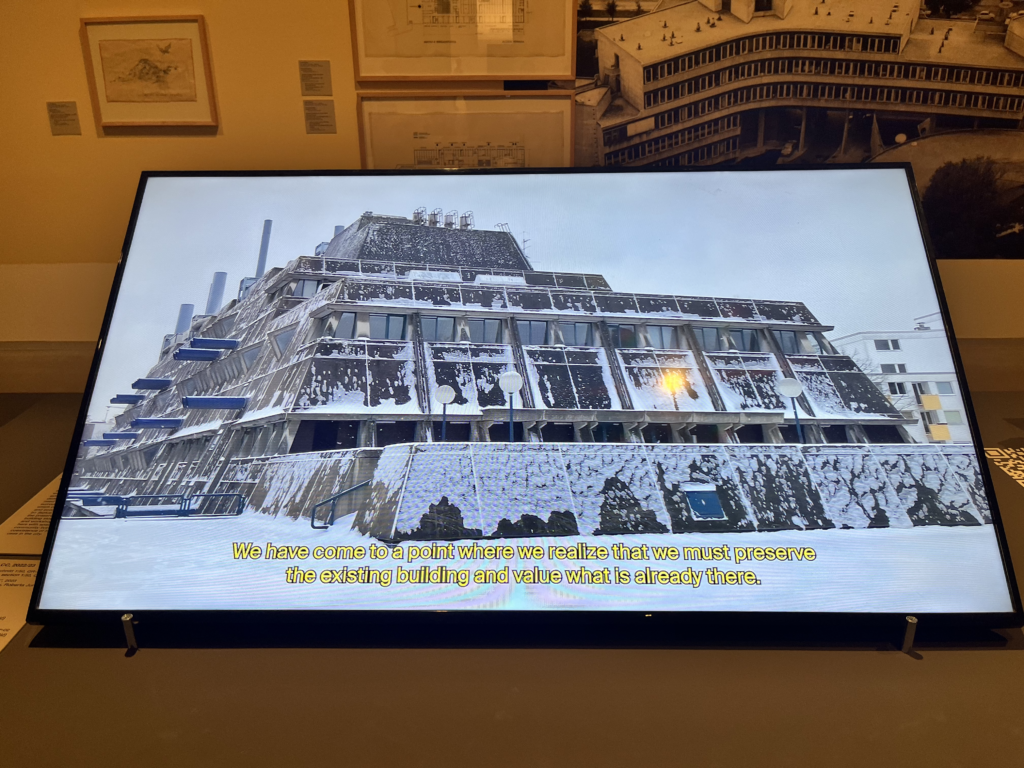

한편 베를린 주립 미술관에서 열린 Suddenly Wonderful (link)전시는 70년대 지어진 당시 서독의 건물의 역사를 좇는다. 당시 동독과 소련을 견제하며 세계 최고의 기술을 뽐내던 서독은 과학, 기술, 문화의 집약체로 여러 개의 건물을 건설한다. 그리고 이 건물에는 기술이 가져다 줄 이상향이 매우 투명하게 투영되어 있다. 이 전시는 특히 세 건물에 주목하는데, International Congress Centre, Institute of Hygiene and Microbiology, Bierpinsel 이 세 곳이다. 현재는 비어 있거나 그 용도에 대해 여전히 쓰임새와 재활용 방도가 토론의 쟁점이 되고 있는데, 냉전과 독일 통일의 역사를 직접적으로 관통하고 있기 때문에 쉽게 결정되지 않는 모양새이다. 무척 아름다운 이 건물은 당시에도 지금에도 SF같아 보이는데, 당시에는 그것이 미래의 SF로, 지금은 그것이 과거 느낌의 SF라는 차이가 분명하다. 새로운 기술과 기술이 가져다 줄 변혁을 믿었던 시대가 남긴 아름답고 텅 빈 건물들은 약 30년이 넘게 흐른 지금, 유형의 유적으로 그대로 박제되었다. 이 건물들은 어쩌면 인공지능과 같은 또다른 ‘최신’기술로 채워지거나 대체 당해, 그것들의 무대로 소임을 다하거나 과거를 추억할 만한 무언가가 될 것이다. 과거의 기술은 그 기술 자체의 일말의 논쟁의 여지도 남기지 않은 채 향수 사이에서 얄궂은 해결거리만 두고 사라지는 것일지도 모른다.

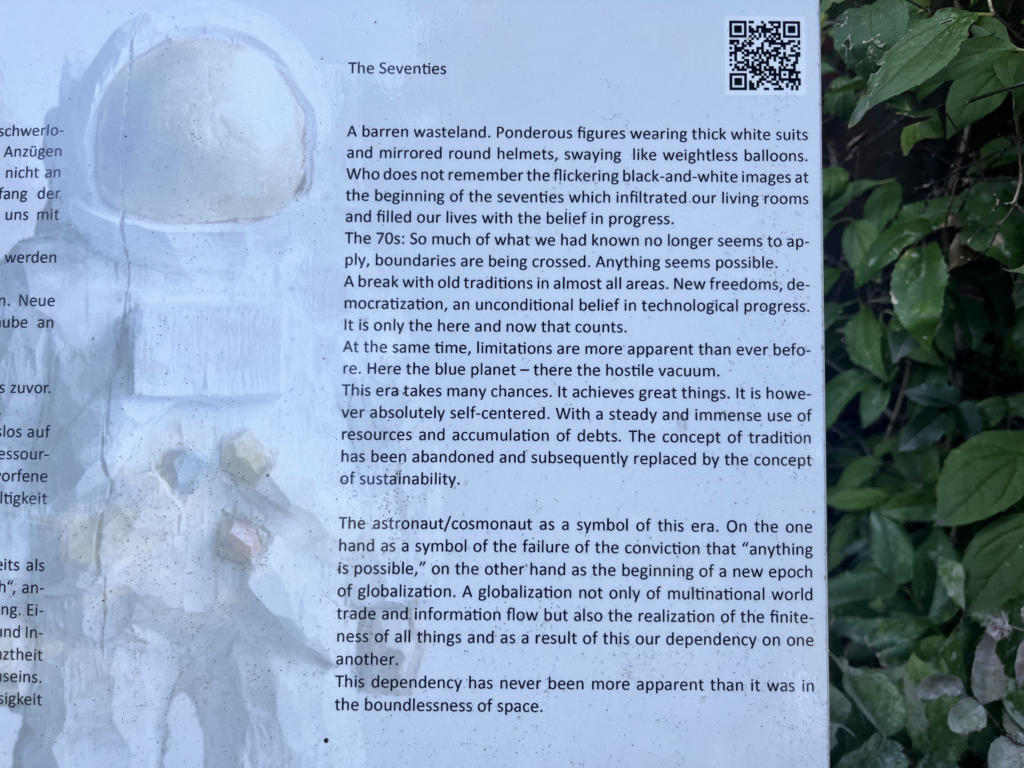

우연히도 이 베를린 주립 미술관을 나오면 바깥에 Albrecht Klink 작가(1962년생)의 “70년대(seventies)” 라는 작업이 있다. 목공예로 만들어진 우주복을 입은 인간의 형상이 서있고, 거기엔 이렇게 써있다. “우주비행사/우주인은 이 시대의 상징이다. 이것은 ‘무엇이든 가능하다’는 신념의 실패를 상징이자, 다른 한편으로는 새로운 세계화 시대의 시작을 상징한다. 세계화는 다국적 세계 무역과 정보의 흐름뿐만 아니라 모든 존재의 유한성의 실현이며, 상호 의존성을 야기한다. 이러한 의존성은 무한한 우주에서 그 어느 때보다 분명하다.”

70년대를 상징하는 우주 기술과 현재 우주를 식민 지배하려는 야망은 위의 서독의 최신 기술처럼 서로 우연히 연결된다.

아는 사람이 별로 없는 도시에서 나는 종종 Meet Up (link)에 접속한다. 비슷한 취미를 가지는 생면부지의 사람들과 만나게 해주는 Meet Up는 어느 도시에서 접속해도 비슷한 콘텐츠로 차있다. 모르는 사람들과 술 한 잔 하며 대화를 나눈다던지 책을 읽거나 요가를 하는 모임과 같은 것들이다. 최근에는 어디든 기술에 대해서 이야기하자는 모임이 많은데 예를 들면 크립토, 인공지능 등과 같은 기술에 대해서 이야기하고 배운다는 취지가 많다. 베를린 또한 이런 기술 모임이 즐비한데, 열정적인 인공지능 기술 매니아로 위장하여 (아시아인은 어렵지 않다) 몇 개의 모임에 참여 하면서 느낀 것은 베를린의 예술계에서는 트랜스젠더리즘, 페미니즘, 탈식민주의와 같이 기존의 체계를 뒤집으려 하는 시도가 그 어느 곳보다 두드러지지만, 예술계의 기술에 대한 시점은 마치 70년대의 그 위상처럼, 그러나 Meet Up보다도 성기게 존재한다는 것이다.

위와 같은 ~이즘들이 탄탄한 역사로 무장하고 기존의 인식 체계를 적극적으로 바꾸려 할 때, 기술은 최신의 위장 – 인공지능이라고 하는 신흥 종교 – 의 화려함에 묻혀 피상적으로 미술관에 남아 있다. 미술관의 기술들은 왜 그렇게 잠시 계몽적인 것으로 밖에 남을 수 없을까.

들여다보면 이러한 최신 기술은 위에도 잠깐 말한 것처럼 다수가 데이터를 무상으로 제공해주고 소수가 소유하는 식민적 구조로 이루어져 있다. 이것은 예전의 식민주의와 다를바가 없고, 따라서 지금 전세계적으로 일어나는 일 또한 AI식민주의로 읽을 수 있다. 또한 약 40년 전 서독이 자랑하던 최신 기술이 지금 탈식민의 도시에서 어떻게 읽히고 있는지를 보면, 현재의 식민 기술 또한 70년대의 화려하고 멋진 건물처럼 어딘가 박제되거나 다른 것으로 쉬이 채워져 골치아픈 역사의 패잔으로 남을 것이라는 생각이 든다.